| #1 第一部分

在这个案例中,Smith拥有一个农场,通过季节性的施肥来满足有机作物生长的需要,但施肥所产生的气味影响到了开设学校的邻居Jones,一些学生因为难闻的气味而退学,使得Jones遭受了经济上的损失。

从经济学的角度分析,这是一个外部性问题。外部性的出现使经济活动过程发生了扭曲,资源不能实现最优配置,经济活动缺乏效率。Smith施肥对周围的环境产生了一种负外部性,从而带来了相应的外部成本。这种成本由谁来承担,确实是此案例和许多环境问题研究探讨的重点。在此,先引入两个理论。

庇古建议,政府应当充当社会和经济活动调解人的角色,对造成正外部性的活动者给以补贴,而对造成负外部性的活动者予以课税,并且补贴和课税的数额应该等于外部成本,以此来实现外部性的内部化。这看似是一个很不错的解决办法,其实不然。“庇古税”的前提是政府对外部性影响有着充分的认识。实际上,再高明的政府也无法获知准确的外部影响,政府实际征收的税不是太高,就是太低,很难找到真正的征收点。如果是这样,政府实际上也向经济活动施加了扭曲影响,弄得不好可能更糟。“庇古税”虽然有其缺陷,但仍不失是一种解决外部性问题的现实选择。至少,它使得产生外部性的主体开始重新调整其生产和生活方式,经济活动在一定程度上得到了矫正。

科斯定理指出,不管产权归属于何方,只要产权界定清楚了,双方之间的权利交易会自动消灭外部性影响,从而实现资源配置的最优化。科斯的理论确实有着优于庇古的地方。首先,在科斯方案中,外部性内部化问题借助于市场的力量,在经济系统内部自动解决了,经济运行不受外来因素的干扰而受到影响。其次,交易者由于直接与利益挂钩,至终的平衡点会更加接近实际,这比第三方的政府出面时的结果可能要好。因为经济活动的主体或多或少存在着隐瞒信息的可能。但是,科斯定理也隐含了一些重要的假设——完全的竞争和信息,零交易成本,产权能清晰界定等。在现实世界中,这些假设很难成立,尤其是零成本交易。

A和B两种情况的区别在于有没有相关的法律法规来约束负外部性行为。

A显然是处在一种相对落后的社会环境中,没有相关的法律意味着经济活动处在一个不完全竞争的市场条件下,这对于实现资源配置的最优化是个很大的障碍。这样,原本由Smith产生的负外部性成本得由Jones一个人来承担,农场主是最大的受益者,这是最有可能发生的结果。当然也有可能Smith觉悟很高,意识到自己的行为损害到了他人的利益,愿意给出相应的补偿。

B的情况就要复杂一些。在法律法规的支持下,Jones就有较多的选择来维护自己的权益。如案例中所说,Jones可以向地方法院起诉Smith,要求其对负外部性行为承担责任,对自己的经济损失作出赔偿。当然,这就必须要有政府部门的介入,还需要有公正的执法者来进行臭味这一负外部性行为的核实。政府通过获取这些外部信息,会要求Smith停止这种行为,并以相应的“庇古税”来补偿Jones。这里就涉及到一个准确的征收点的问题。其实,Smith和Jones是两个完全平等、互相依赖的交易主体,负外部性行为是以Jones的存在为前提的。试想,如果Jones不是在开学校,那这气味的负外部性性质可能就弱得多了,至少不会给Jones带来多少经济损失。所以,思考的角度和评判的标准不一样,就会产生不同的征收结果。其实,在法律法规健全的情况下,双方未必一定要通过政府这个第三者来解决外部性,他们的首选应该是在市场条件下,进行权利交易。因为这样可以减少政府这一环节,从而减少了交易的成本。很多时候,交易的预期成本大于预期收益时,参与者就没有动机继续交易下去了。像在本例中,通过民事诉讼,走司法程序,自然免不了打官司的费用,最终弄得两败俱伤,谁都不划算。通过私下协商,可以达到令双方都较满意的结果。以下是一些可行的措施:1)Smith注意施肥的时间和减少施肥的次数。2)采用其他气味相对较小的肥料来施肥。3)花钱买下Jones的房子,让他搬家。4)帮助Jones改造房子的结构和通风设施。这些措施能较好的减少负外部性产生的影响。当然,对于Jones已有的损失,Smith还是需要进行适当的经济补偿的。

第二部分 Taylor的困惑 (深圳研究生院绿色建筑小组)

由Taylor本人的行为可以看出,他对环境的要求很高,并且身体力行做了很实际的工作。但是困扰他的是无法处理捡来的塑料袋。因为最近的回收站距离他所在的小镇也有334英里。

为了解决这种矛盾,他可能有多种选择,对于每种选择,分析它的成本和收益。成本主要包括时间、金钱、个人情感。收益主要体现在满足情感要求、获得经济利益、赢得政治资本等。

选择一:自愿送去334英里外的回收站。可能的方式:

1、 每天送一次。这样的收益是他都感觉生活在塑料袋的环境中,情感上得到满足。为他人创造了一个干净的环境,可能赢得他人的称赞,将获得小笔收入。成本为:他每天需要一定的时间,往返路程为668英里。以每小时100千米的速度计算的话,他也大概需要十个小时左右。我们可以假设他每天工作8小时,那么这10小时对于他来讲基本是不可能的支出。同时假设每天的路费为50美元。那么他需要花费大于1/3的收入来支配这笔花费。

2、 定期送。这样做的前提是他收集到一定的数量。成本为:他需要提供一个储藏地点。他可以堆放在房间里,这样就缩小了他的居住空间。他可以堆放在室外,不过这样可能被风吹散或者影响到邻居的居住环境。他也可选择自己盖一个或者租个房间,这样增加了经济负担。但是这种经济负担对他来讲还是可以承受的;在运送的过程中,需要包装设备,付运费。他可能的收益:满足自己情感要求,获得社会称赞,获得卖塑料的小笔收入。

选择二:组织活动,教育群众抵制不可降解塑料袋。成本:他必须花费时间来锻炼自己的组织能力和领导能力,取得群众的认可。需要花费金钱来支付宣传费用。另外承受来自塑料袋生产商的压力,群众不认可的压力,政府不支持的压力。可能的收益:赢得政治资本,受到群众支持,杜绝了塑料袋的使用,可能催生了其他替代品的生产。自身产生成就感。

选择三:联合一部分人,建议政府设立回收设施。需要花费时间和精力联合部分志同道合者,由于小镇规模不大,政府可能不原意花钱建。纳税人如果认为塑料袋影响不大,也可能拒绝出钱。如成功,则他本可能获得社会认可,并且问题的得以解决。

选择四:呼吁制定相关法律,规定谁生产谁治理。他必须掌握相关法律知识,想办法进入立法层,或者成为能对立法产生影响力人物。成本:需要付出时间和精力。

收益:通过努力。改变了自己的人生方向,社会及影响力提高,收入也可能提高。从而能在更大范围里解决塑料袋的污染问题。对自己的认同感提高。

选择五:搬离小镇。成本:支付搬家费用。到达新地方后,需要寻新的工作和住所。自己可能觉得很软弱,自我认同感降低。在另一个小镇,可能面临同样的塑料袋污染问题。收益:离开伤心地,暂时避免塑料袋的滋扰。

选择六:联合周围小镇,共建回收站或者填埋场。成本:需要政府支持,由政府出面,联合周围小镇,共建处理设施,这样建设费用可以由几个镇共同承担。收益:解决污染问题,

安排工作人员增加就业机会,大量的塑料袋可以回收利用,产生经济效益对以上选择进行分析,确定最合适的选择方案。第一种方案,第一种选择在时间上不允许,第二种选择在经济上耗费不起,不宜采用。第二种选择,由于群众需求和意识的多样性以及塑料袋给人们带来的便捷,拒绝使用塑料袋不容易实现。

第三种选择,政府需要花费金钱和人力去建设和管理回收站,由于规模小,利用率低,政府可能不原意建。第四种选择对于Taylor本人的要求较高,需要付出很大的努力,但是立法的可能性是很大的,从他本人的行为来看,他选择在一个小镇工作,收入一般,估计他不愿意花代价争取更高的地位。

选择五离开小镇重新开始生活,困难重重,是下策。选择六,共建处理设施。主要困难在于联合周围小镇和获得政府支持,其他小镇也有相同需求,很容易达成一致。

最终,建议Taylor采用第六种方案。

第三部分

讨论题三:

本题为了方便比较和说明,我们小组选择了一个一致的大环境来作为四个案例论述的基础,以一个以赢利为主的南方农场作为business

firm,而以农场所处区域的环境状况作为society。分别选择四种情况使之对农场和周围环境各有不同的影响。

案例一:Good for business firm;Good for society。

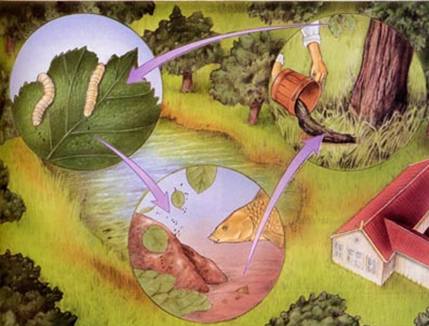

本案例要求出现的状况是双赢,也就是,采取一个措施,使农场也受益(在这里就是使农场主获得较多的经济利润),社会也受益(在这里就是环境状况良好,不给周围的人和动植物的生存带来压力)。于是我们选择了桑基渔塘(Mulberry

base and fish pond)为例。

桑基渔塘多见于我国珠江三角洲、太湖平原等水网地区。是合理利用土地资源,发展生态农业的一种经营方式。这种“基种桑、塘养鱼、桑叶饲蚕,蚕屎饲鱼、两利俱全,十倍禾稼”的生产格局和水陆相互促进的生态系统在中国已有了上千年的历史。通俗的讲,就是在低地挖塘,堆积成基,在塘里养鱼,基上种桑树,利用蚕沙养鱼,塘泥肥桑,桑叶养蚕,使桑、蚕、鱼相互促进、协调发展。这是我国很具特色的一种农业生产方式,是一种综合效益较好的农业生态系统,集经济效益、生态效益、社会效益于一体。

桑基渔塘之所以典型,是因为在这种情况下,生物肥料和饲料的运用,给农场的动物、作物带来了食物,在节约成本的前提了,增大了产出,于是给农场带来了更大的收益。而天然的生物肥料和饲料,能够自然降解于环境中,不会给环境带来压力,反而使土质水质提高,于是环境同时也受益。于是实现了business

firm和 society的双赢。

同时,这种桑基渔塘模式在广东珠江三角洲地区非常典型,明朝时就开始流行,这样健康稳定的生态链深圳以前也有过,所以我们选择这个作为第一个案例来分析。

案例二:Good for business firm;Bad for society。

本案例要求出现的状况是单赢,也就是,采取一个措施,使农场受益(在这里就是使农场主获得较大的经济利润),社会则受到损害(在这里就是环境状况恶化,给周围的人和动植物的生存带来压力)。于是我们用随意施用化学肥料为例,来说明这种情况。

化学肥料一般价钱比较便宜,而且比较容易获得,并且对植物加速生长的效果非常明显,于是也在相对节约成本的前提下,获得了更大的产出,所以化学肥料的施用对农场是很有益的。然后,化肥对环境的危害是很大的。进入土壤中的化肥因水的沥滤作用可发生迁移,流入江河、湖泊,或进入地下水,会对土壤和水体造成危害。另外,生产化肥的过程中,一些有害的微量元素会随着工业废水进入水体,也会给环境带来不利的影响。累积于饮用水源特别是井水中的化肥和农药会对居民的健康构成威胁。并可能引起湖泊、河流的富营养化。

这个案例之所以典型,是因为目前“农业立体污染”在我国已经逐步成为一个沉甸甸的话题。,化肥对水体-土壤-生物-大气的立体污染是非常值得注意的。

案例三:Bad for business firm;Good for society。

这种情况与案例二刚好相反,虽然也是一个单赢的状况,但却是农场利益受损,周遭环境得到保护。这样看来,对农场所采取的一切措施都是以保护环境为前提和目的。比如就会使用环保型的农药化肥或是其他的环保产品,虽然做到了环境保护,但是却影响了经济利益。因为环保产品的开发和研制尚处于初级阶段,并不能完全代替现有的农业用品,应该说效果差许多。虽然目前大的自然环境已经遭到了一定程度的破坏,但没有强有力的经济支持环保事业,就会带来更糟的后果。可能会既无法继续环保工作,又脱垮了经济,脱垮了人们基本生活条件。而且说到人类最根本的生存问题,是首先可以生存才能谈到生活,所以经济还是尤为重要的。Bad

for business firm;Good for society是不可取的。

案例四:Bad for business firm; Bad for society.

这种情况是双不赢的情况。从情理上讲,这种对于双方都没有好处的事情似乎是不应发生的,然而它的存在多是由于农场的短视行为所导致的。表面上看来,似乎是企业从环境受损的代价中获得了好处,然而最终的结果却是既污染了环境、影响了周围人群的生活质量,又不利对于农场的长期经营和长期发展。比如有的乳制品农场,直接把生产废水排进河流当中。从短期来看,这似乎是案例二的情景,虽然污染了环境,但企业从中节省了大笔的污水处理费用,从而提高了利润。其实不然,随着法制的进一步完善,这种行为将越来越没有立足之地。高额的罚款、严厉的公共服务处罚、以及由此所导致的名誉受损、社会信誉降低,都会使企业受到经济和声誉的重创。经济上的损失也许比较容易弥补,然而要想挽回对于企业发展至关重要的声誉,就需要付出高昂的代价了。

|